|

|

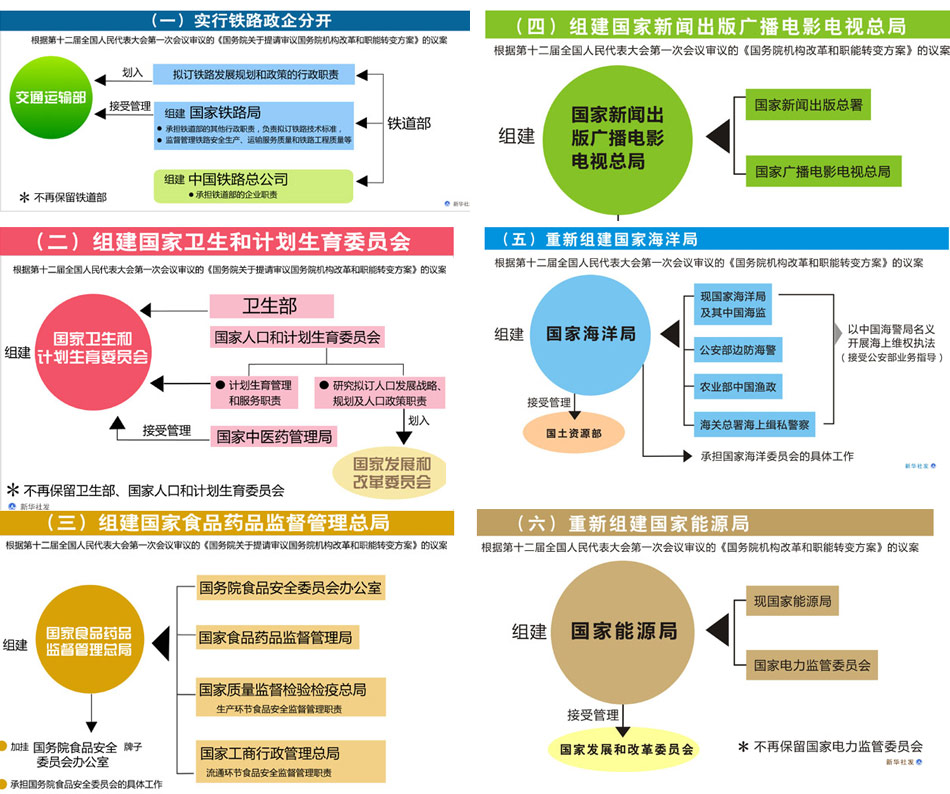

国家能源局重组 发改委是新婆家国务院机构改革方案中提到将现国家能源局、国家电力监管委员会的职责整合,重新组建国家能源局,由国家发展和改革委员会进行管理。组建国家能源局的目的就是要进一步推进能源改革。 纳入人口规划职责 发改委再扩权刚刚公布的国务院机构改革方案,原卫生部与计生委合并,组建国家卫生和计划生育委员会,而原属于计生委的“研究拟定人口发展战略、规划及人口政策职责”则划归发改委。这一方案意味着,原本被称为“小国务院”的国家发改委再次扩权,成为中国经济改革中的核心部委。 改革发改委是转变政府职能的关键由于“大部制”过于注重政府内部的机构整合,仍属于外延式改革,实现的只是政府职能的横向转移和拼接,既没有达到政府职能整合的目的,更没有解决政府在经济和社会生活中的职能定位问题;二则即使在政府内部,机构“面和心不合”,大部之内形同“邦联”,原有系统仍在独立运行,司局之间职能交叉严重,沟通协调的成本居高不下,“外部问题内部化”。这两点正是中国继续政府改革必须有所突破的。 |

这些核心部门改不动,发改委仍大权在握

这些核心部门改不动,发改委仍大权在握

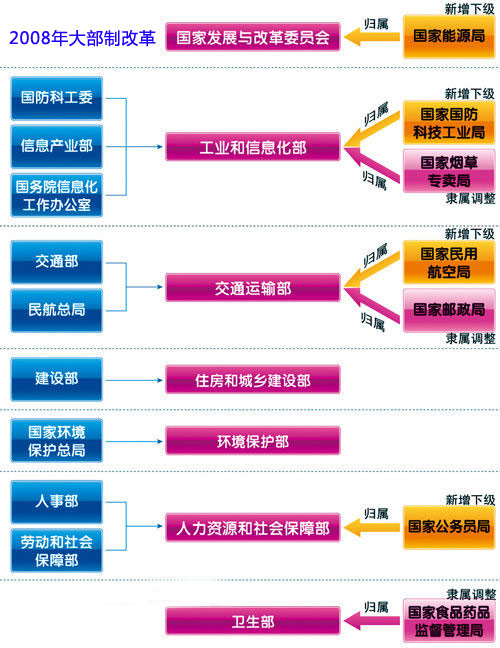

2008年“大部制改革”已五年,部门间职能交叉、权责脱节的问题没有根本解决,大而不合的现象突出,涉及核心部门的改革举步维艰。而调整部门内部治理结构,是下一步深度改革的重点。

|

“大金融委”难产出于政策要求和现实情况,是否采取将“一行三会”合并,或者建立高于“三会”的金融监管协调机构等屡被业界论及。然而,各方消息显示,“大金融委”并未被列入新一轮“大部制”改革方案。 “大文化部”缩水在新一轮“大部制”改革中,各界一度认为“大文化部”将成为改革排头兵,此前中央调研组亦奔赴各地广电系统调查研究。然而,目前,“大文化部”改革速度低于预期,或将在政府换届平稳之后渐次展开。 “大能源部”再折戟在上一轮国务院机构改革中,发改委能源局升格为国家能源局。两年后国家能源委成立,能源管理的格局开始趋向集中。去年以来,组建“大能源部”的讨论渐多。 发改委改不动还干老本行“大部制”改革方案中,“新体改委”未列入其中,同时对国家发改委的审批权削弱亦有限。这意味着在“十二五”期间,仍由国家发改委同时主导“改革”与“发展”。 |

为什么要深化大部制改革?九龙治水致利益部门化

为什么要深化大部制改革?九龙治水致利益部门化

欲打破政府部门自身利益倾向大部制改革需要中央决策层一致的政治决心。为什么属于政府行政体制的改革还需要政治决心?原因就在于利益问题。大部制改革表面上看是政府部门的改革,实际上则是权力和利益的系统调整。调整利益就是动蛋糕,甚至要重新来切蛋糕,这必然引发激烈的利益保护和博弈。这种情况下,中央决策层不下定政治决心是不行的。 “九龙治水”局面未根本改变大部制改革,也是试图破解八个部门管不好一头猪、九龙治水的政府机构之间的职能交叉,造成多头管理或者相互推诿的尴尬局面。污染防治职能分散在海洋、港务监督、渔政、渔业监督、军队环保、公安、交通、铁道、民航等部门;资源保护职能分散在矿产、林业、农业、水利等部门。 |

大部制改革与国企改革紧密相关正如我们此前的分析,深化国企改革是中国未来改革一个极为棘手的难点。大部制改革要调整政府部门的权力,而政府部门的实际权力配置与国有企业的利益有密切关系,长期以来,国企利益与政府权力已经形成了相互适应的紧密系统。现在,如果不深入推动国企改革,政府改革的利益基础和权力基础就难以真正推动。 大部制改革核心是削减政府权力在大部制改革五年后,深层次问题并没有完全解决。大部制以后,政府部门主要管决策,还要负责行政审批。国务院机构改革不是部门越大越好,而是要达到“简政放权”,减少对市场及社会干预。专家强调,削减政府的权力,剥夺政府的部门利益,这才是最核心的。

|

政府机构改革时间轴

政府机构改革时间轴

|

No.01

1982年:提高政府工作效率 实行干部年轻化1982年的政府机构改革,主要是为了提高政府工作效率,实现干部年轻化,其历史性进步可用三句话来概括:一是开始废除领导干部职务终身制,二是精简了各级领导班子,三是加快了干部队伍年轻化建设步伐。 1988年:转变政府职能是机构改革的关键1988年的机构改革是在推动政治体制改革,深化经济体制改革的大背景下出现的,其历史性的贡献是首次提出了“转变政府职能是机构改革的关键”这一命题。 2003年:深化国有资产管理体制改革2003年的政府机构改革,是在加入世贸大背景下进行的。改革的目的是,进一步转变政府职能,改进管理方式,推进电子政务,提高行政效率,降低行政成本。 2008年:突破性地改革方向确立为大部制2008年3月11日公布了国务院机构改革方案,国务院将新组建工业和信息化部、交通运输部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部。改革后,除国务院办公厅外,国务院组成部门设置27个。 |